今年11月10日,正值刘鸿典先生诞辰120周年纪念日,初冬的凉意丝毫阻挡不了各位到来者心中浓浓的热情,刘鸿典先生的家人、当年的亲授学生以及来自他曾经学习、工作过的东北大学〔注1〕、西安建筑科技大学〔注2〕的领导,来自全国各地的西安建筑科技大学建筑系的各届后辈学生和兄弟院校、建筑设计机构的同行代表们,齐聚坐落于辽宁省建筑设计研究院院内的刘鸿典建筑博物馆〔注3〕以及线上的纪念活动直播平台,共同追思、纪念、缅怀这位建筑先贤,共话建筑学这一古老学科面临的新的挑战和机遇。

当天下午1:30,刘鸿典建筑博物馆内暖意融融,纪念活动在精心制作的纪念短片播放中拉开序幕,大连交通大学党委副书记杨晔(建筑学86级)对开馆8年后首次更新的刘鸿典先生生平展进行了导览;嘉宾致辞前,全体起立静默,向刘鸿典先生致以最深切的缅怀与最崇高的敬意!

馆长卢迪(建筑学85级)首先致欢迎辞,来自母校的嘉宾西安建筑科技大学王快社副校长、辽宁省建筑设计研究院董事长林競、南京市规划设计研究院董事长、刘鸿典先生关门弟子张正康(建筑学78级)及刘鸿典先生嫡孙刘赛文(建筑学86级)分别致辞。

正在武汉出席年会的中国建筑学会修龙理事长发来视频致辞,刘鸿典先生当年的同事现任中国建筑学会副理事长(兼)、中国工程院刘加平院士以及刘鸿典先生当年的学生中国工程院王小东院士(建筑学57级)和中国科学院常青院士(建筑学78级)分别从西安、乌鲁木齐和南京发来视频致辞,抚今追昔,情真意切。沈阳市文化事业相关部门的领导出席了纪念活动。

学术交流环节,由西安建大建筑学院原院长刘克成教授(建筑学80级)、建筑历史与理论学者黄元炤、东北大学江河建筑学院丁建华教授、西安建筑科技大学李焜副教授和童寯先生(刘鸿典先生的恩师之一)嫡孙、东南大学童明教授、大连理工大学院副院长、胡文荟教授等六位学者分别奉献了精彩的学术讲座。

在学术交流期间,博物馆也收到了母校西安建筑科技大学捐赠的西冶建筑系50年代学生作业、校友那日斯书写的《刘鸿典先生小传》。

主题沙龙环节,从全国各地赶来的南京市规划设计研究院董事长张正康(建筑学78级,刘鸿典先生的关门弟子)和深圳大学何川教授(建筑学80级)、华南理工大学朱亦民教授(建筑学83级)、天津博风建筑工程设计有限公司总裁、首席建筑师那日斯(建筑学85级)、清华大学游艇及水上环境研究所所长、美术学院副研究员涂山(建筑学86级)、西安建大建筑学院原副院长李岳岩教授(建筑学87级)、西安建大设计研究总院创作中心主任车通博士(建筑学00级)以及天津大学建筑学院朱玲教授、东北大学江河建筑学院顾威教授、沈阳都市建筑设计有限公司总建筑师张立峰、中建东北设计研究院副总建筑师薛晓雯、著名历史文献研究专家及收藏家詹洪阁、建筑历史学者杨光等踊跃发言并与参加活动的热心观众们在线下线上进行了热烈的互动,近5个半小时下来,气氛热烈,意犹未尽。

从10月中旬开始刘鸿典建筑博物馆公众号陆续推出了“西安建大建筑学人作品展”,对纪念活动进行持续预热和宣传。建筑专业杂志《建筑技艺》(AT)、《城市环境设计》(UED)、新浪家居等媒体对此次活动给予了关注和报道。

在年复一年的冬季供暖又一次开始的这个初冬,在东北的沈阳,在这个改建自一座废弃锅炉房的刘鸿典建筑博物馆里,有关建筑、城市的话题带着文化的温度再一次润物无声地输出着,一如8年前西安建大沈阳校友会校友和有识之士在筹备这座另类的小博物馆时一拍即合的初衷和热情,也一如8年前他们将这座小博物馆的主题定义为“重新供暖”的思考和用心。作为中国建筑学会的科普教育基地和辽宁省工会职工职业技能培训基地,在辽宁省建筑设计研究院和母校西安建筑科技大学的鼎力支持下,以此次刘鸿典先生诞辰120周年纪念活动为新的契机,未来这座专题特色博物馆将继续通过一场场展览、讲座、沙龙,向观众呈现一部流动的建筑教育史话:从东北大学到西安建大,从白山黑水到关中平原,中国建筑教育的精神根系始终深扎于土地,又向着未来生长,同时以“重新供暖”的初心引发持续不断的思考:面对当前经济、社会的巨大转型,如何让建筑学这一古老学科和职业,继续散发新的生命力和活力。

谨以此次纪念活动,致敬先驱,启迪来者。

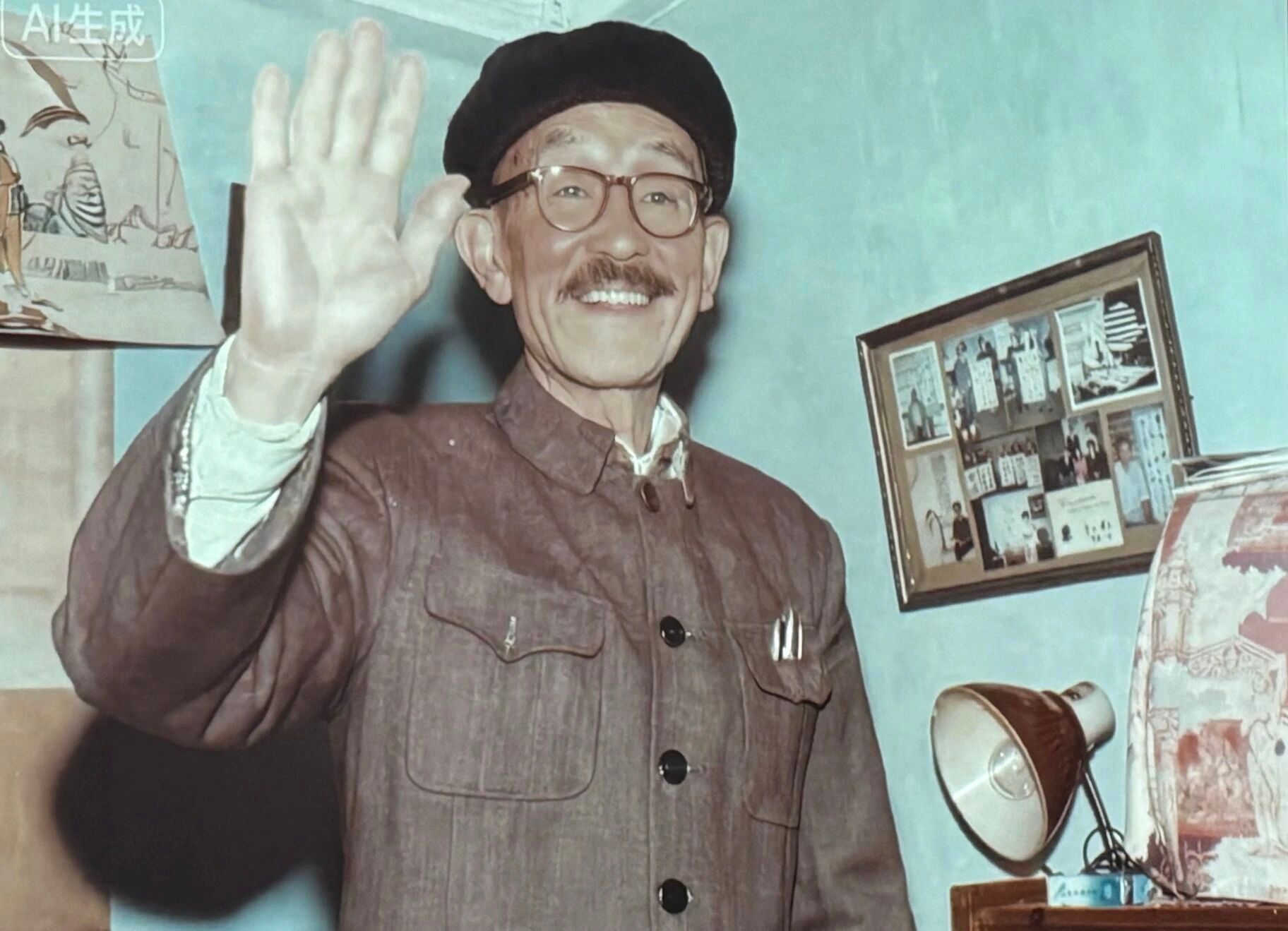

刘鸿典,字烈武,1905年11月10日(阴历10月14日)出生于辽宁省宽甸县步达远村(距沈阳267公里),祖籍山东烟台。中国第二代建筑师代表人物之一、著名建筑教育家、书法家。中国民主同盟盟员,1985年加入中国共产党。

1933年毕业于东北大学建筑系,是我国“建筑四杰”的直系传人,师从梁思成、林徽因、童寯、陈植、蔡方荫等诸位先生。1931年-1949年在上海学成毕业后从事执业建筑师工作,先后成立刘鸿典建筑师事务所、鼎川营造工程司及自办宗美建筑专科学校,曾任上海沪江大学建筑科主任教授。1950年2月回到沈阳投身东北工学院校园规划建设及建筑系组建,任东北工学院建筑二级教授,建筑设计教研室主任,建校委员会副主任,1955年开创建筑学硕士点。1956年调任西安建筑工程学院(现西安建筑科技大学)创建建筑系并任首任系主任。1989年退休,1995年8月6日在西安逝世。

1929年考入东北大学建筑系,亲历“九·一八”事变后流亡上海,1933年刘鸿典在童寯、陈植先生资助下毕业,在上海先后进入董大酉任主任的上海市中心区域建设委员会建筑师办事处任绘图员(1933-1936)、上海交通银行总行行员(经办建筑师业务1936-1939)、浙江兴业银行上海总行建筑师(1939 - 1941)、建筑师执业(1936-1949)并自办(上海)宗美建筑专科学校(1941 - 1945)、上海补给区建筑工程处技正(1945-1947)。1936年取得民国政府实业部颁发的开业建筑师证书,1939年经陈植、李英年介绍加入中国建筑师学会(按入会时间顺序位列82位登记会员的第78位),1950年中国建筑师学会登记会员(按入会时间顺序位列125位登记会员的第71位)。其间先后参与和主持完成了上海市中心游泳池、上海市中心图书馆、福州交通银行、南通交通银行、杭州交通银行、上海南京西路美琪大厦、上海虹口中国医院、上海淮海中路上方花园风格各异的独立别墅群等项目设计。

1950年-1956年在东北工学院工作期间,完成东北工学院校园总平面规划,主持设计冶金馆并指导审核建筑学馆、机电馆、采矿馆四大学馆建筑群,主持设计东北工学院学生宿舍、教工宿舍以及长春分院地质勘察系教学楼(鸽子楼)、沈阳工学院采矿馆。

1956年随国家院系调整调任西安建筑工程学院,在1989年以84岁高龄正式退休前的39年(沈阳6年、西安33年)建筑教育生涯中,无论逆境顺境,始终以国家建设需要为导向,提出并形成了“知行合一”、“理论务必联系实际”、“为人民祖国而设计”的建筑办学特色和建筑教育思想,培养出王小东、常青、张正康等建筑人才。在致力于建筑教育的同时,在此期间先后主持完成了淮南矿区火力发电厂、西安冶金建筑学院印刷厂、西冶校园报亭等数量有限的大小设计项目。延续1955年的华山风景区规划与建筑课题推动完成了华山历史上第一个全面的综合性规划。主持了华山风景区规划及宝鸡市等多个城市规划的评议会,主持了秦始皇兵马俑二、三号坑、临潼贵妃池重建、陕西省历史博物馆、广州市游乐园、西安火车站、西安市南大街拓宽工程等多项设计方案的评议。

刘鸿典先生历任中国建筑学会第一、二、五届理事、中国建筑学会设计委员会委员(1978)、中国圆明园学会学术顾问(1982)、建工部教材编审委员,陕西省土木建筑学会第三节理事会副理事长(1981)、顾问,国家有特殊贡献专家津贴获得者。西安冶金建筑学院学术委员会副主任,西安冶金建筑学院建筑系学术委员会主任(1981)。中国美术家协会陕西分会会员(1979)和中国书法家协会陕西分会会员(1982),其书法作品被用于西安建大建校牌、校徽和建筑系馆名。曾担任辽宁省第一届政协委员、西安市第二届人民代表大会代表,西安市政协第四、五、六、七届委员会委员。参加《中国大百科全书·建筑·园林·城市规划》、《美术辞林》、《陕西省地方志》等大型辞书的编撰工作。

Brief Biography

写梁思成时,总绕不开“开创者”的标签——他是中国现代建筑学的“播种人”,带着宾夕法尼亚大学的学识回国,在东北大学种下第一颗建筑教育的种子,又领着营造学社丈量华夏大地的古建脊梁。可当我翻遍刘鸿典先生的年表,从1905年辽宁宽甸的步达远村,到1995年西安家中那场与张捷迁的家宴,忽然意识到:中国现代建筑史的壮阔,从来不是“开创者”独奏,更有一群“追随者”“坚守者”“拓荒者”的合唱。刘鸿典就是这合唱里最沉稳的声部——他是梁思成的学生,却没有梁公那样的光环;他是上海乱世里的执业建筑师,却没留下惊世骇俗的地标;他是西安建筑教育的奠基人,却很少被聚光灯照亮。

可恰恰是这样的刘鸿典,最能照见一个时代的底色。他的一生,像一条绵密的线,串起了中国现代建筑从萌芽(1920年代)、挣扎(1930-40年代)、重构(1950-60年代)到复苏(1980年代)的全历程。他不是站在潮头的人,却是跟着潮水走、又能守住岸边土地的人。写他,其实是写那一代“非明星建筑师”的命运——他们如何在时代的褶皱里,把“建筑”从一份职业,活成一种信念。

第一章 东北启蒙:与梁林同赴建筑初心(1905-1932)

1929年的东北大学,正处在一种“初生的沸腾”里。两年前,张学良刚继任校长,这位年轻的掌舵人对新式教育充满热忱;一年前,梁思成、林徽因从欧洲考察归来,带着“把中国建筑推向现代”的理想,在工学院里建起了建筑系——这是中国大学里第一个设系的建筑系(第一个设立建筑专业的是苏州工业专科学校的建筑科),却因为梁林的到来,自带正统的当时国际流行的“学院派”基因。

这一年,24岁的刘鸿典考入建筑系第二班,成了梁林的学生。彼时的东北大学建筑系,像个“微型建筑界”:系主任先是梁思成,后是童寯;教师里有留美归来的陈植、蔡方荫;学生里,第一班的刘致平(后来成了刘鸿典的挚友)、第二班的刘鸿典、第三班的马俊德,后来都成了行业里的“中坚”。他们上课的地方,不只是教室——梁林带着他们画东大校徽,把“白山黑水”的意象融进几何线条里;童寯带着他们做“中央实验室”的学生作业,一笔一画练基本功;更特别的是,他们还有个“梁林陈张事务所”(后随着童寯、蔡方荫的加入更名为“梁陈童蔡事务所”)——这是中国最早的高校建筑事务所,教师们“取姓联名”,带着学生做实际项目,把课堂知识直接接到真实的建筑现场。彼时的1928年,民国政府教育部实施全国大学课程整顿,由东北大学梁思成、中央大学刘福泰和天津基泰工程司关颂声受邀共同起草了《大学科目表》中的建筑工程系(建筑学系)科目表,全国建筑学系办学从科目结构(共同必修科目、必修科目和选修科目)、学期设置和修学分数三个维度实施了统一规定,从此奠定了中国近现代建筑教育的标准。

刘鸿典后来回忆,那段日子里,最难忘的是梁思成讲“中国建筑史”的课。梁先生总拿着一张弗莱彻建筑史的幻灯片——那是他和林徽因从英国买回来的,后来童寯这位第一批将西方现代建筑理念本土化的先行者,为行业破局开路,战火中设计 120 余件作品、撑起城市 “现代骨架” 的实践者,在江南园林日渐荒废时,以一己之力完成系统研究、为传统文化 “立传” 的拓荒者。是他,在战乱里辗转两万里、藏了二十年才保住这套珍贵的资料——曾几何时,他在黑板上对比希腊柱式和中国斗拱,说“自己的建筑态度:不盲目跟风,不固守传统,只做有温度、有实用价值的建筑”,这句话,像一颗种子,落在了刘鸿典心里。那时的他,或许还没意识到,自己后来的一生,都在践行“守魂”与“求变”的平衡。

1931年9月18日,沈阳城外的枪声打破了这份平静。“九一八”事变爆发,东北大学成了流亡大学——师生们从沈阳逃到北平,再到开封、西安、四川三台。唯独建筑系的高年级学生,因为几位老师在上海已经开办了事务所,便跟着去了上海。1932年7月,建筑系第一班在上海毕业,次年,刘鸿典在上海毕业,梁思成特意在1932年11月《中国建筑》创刊号上发表了《祝东北大学建筑系第一班毕业生》,里面说“你们是东北大学第一班建筑学生,是“国产”建筑师的始祖,如一只新舰行下水典礼,你们的责任是何等重要,你们的前程是何等的远大!”这话,既是写给第一班的,也是写给刘鸿典这班即将踏入乱世的年轻人的;他还反复强调“建筑之真义,乃在求其合用,坚固,美。前二者能圆满解决,后者自然产生,这几句话我已说了几百遍,你们大概早已听厌了。但我在这机会,还要把他郑重的提出,希望你们永远记着,认清你的建筑是甚么,并且对于社会,负有指导的责任,使他们对于建筑也有清晰的认识。”,20年后,新中国成立后的1952年8月,孕育出国家首次提出建筑设计的总方针为:“适用、坚固、安全、经济”,直至后来的1956年确定为“适用、经济、在可能的条件下注意美观”的国家层面的建筑设计方针,这三者的平衡,正是对 “以人为本” 的早期思想层面的诠释。

第二章 上海浮沉:乱世里的“生计设计”(1932-1949)

上海的17年,是刘鸿典“为生计而设计”的17年,也是中国建筑师在乱世里挣扎求存的缩影。1932年的上海,是全国建筑行业的中心——这里有外国建筑师的事务所,有中国建筑师自己的学会,有租界里的摩登大楼,也有弄堂里的石库门。可对刚毕业的刘鸿典来说,这里没有东北大学的安稳,只有“活下去”的紧迫。

他的第一份工作,是在上海市中心区域建设委员会当绘图员,跟着董大酉做事。董大酉是留美归来的建筑师,当时正主持“大上海计划”——国民政府想在江湾一带建一个新的市中心,和租界的“十里洋场”分庭抗礼。刘鸿典在这里画了三年图纸,参与设计了上海市游泳池(1934年建成,是当时上海最大的公共泳池)、上海市中心图书馆的部分图纸。这些项目没有惊天动地的设计,却满是“实用主义”和“人文温度”——游泳池要考虑普通市民的使用习惯,图书馆要兼顾藏书和读者的需求,这是董大酉针对90年前的中国现实所提出的“先实用、再美学,美学为文化服务”思路对刘鸿典后来形成自己的设计主张乃至设计哲学的又一次重要的洗礼,也与梁思成先生对东北大学建筑系第一班毕业生的谆谆教诲不谋而合,同样影响了后续中国建筑发展的方向,尤其对新中国成立后“适用、经济、美观”建筑方针的形成,提供了早期实践层面的支撑。

1936年,刘鸿典拿到了国民政府实业部颁发的“开业建筑师证书”,这在当时是很难得的资质——全国有这个证书的建筑师,到1939年刘鸿典先生经陈植、李英年推荐入会登记时也才82人(按入会时间顺序刘鸿典的编号是第78号)。他成了上海交通银行的建筑师,设计了永嘉新村的交通银行集体宿舍——那是一片石库门风格的住宅,容积率低,采光好,连阳台的尺寸都算得很细,因为“银行职员大多拖家带口,要住得舒服”。后来他又设计了福州、南通、杭州的交通银行分行,这些建筑没有用太多西式的装饰,反而加了些中国传统的窗棂纹样,“银行是中国人的银行,得有中国的样子”。

1937年爆发“七七事变”和“淞沪会战”后,上海的建筑市场一落千丈。外国建筑师纷纷撤离,国内项目锐减。刘鸿典没走,他在1941年办了“上海宗美建筑专科学校”——一间只有几个教室的小学校,教学生画图纸、算结构、做设计。那时的学费很低,有的学生交不起学费,他就让学生帮着画图纸抵学费。他说“不能让年轻人因为战乱就断了学建筑的路”,这话里藏着东北大学时期梁林的影子——当年梁林办建筑系,不也是为了“续上中国建筑的文脉”吗?

抗战胜利后,上海的建筑行业稍有复苏,刘鸿典和同窗佟汉功、马俊德合办了“鼎川营造工程司”。可好景不长,内战打响,物价飞涨,项目越来越少。1948年冬天,沈阳解放的消息传到上海,刘鸿典站在事务所的窗前,看着黄浦江的船来船往,忽然想起20年前在东北大学的日子——那时的理想是“建中国的房子”,现在的现实是“能活下去就好”。可即便如此,他还是把事务所的图纸、资料都收好,没扔——他总觉得,“总有一天,建筑能重新派上用场”。

第三章 西北拓荒:从东北工学院到西安建院的教育坚守(1950-1978)

1950年的春天,刘鸿典收到了一封来自沈阳的信——是东北工学院(前身是东北大学工学院)的邀请,请他回去当教授,规划建设这所新中国的工学院,并筹建建筑系。那时的他,在上海已经有了自己的事务所,算是动荡年代的“安稳度日”。可他没犹豫,收拾行李就回了沈阳。后来他对学生说“东北是我的母校所在地,现在国家需要人办教育,我得回去”。由此开启了“为祖国人民而设计”的崭新篇章。

回沈阳后,45岁的刘鸿典成了东北工学院建筑系的二级教授和建校委员会的副主任。他做的第一件事,就是把“梁陈童蔡事务所”的传统捡起来——成立建筑设计室,让教师带着19名学生做实际项目。将东北大学校园规划的精神发扬光大的同时,他因地制宜地完成了南湖之畔的东北工学院的校园总平面规划,设计的东北工学院冶金馆(1951-1952年建成,1.8万平方米),是当时沈阳最大的高校教学楼之一,柱子的间距、楼梯的宽度,都是他带着学生一遍遍精心推敲出来的;他设计的“鸽子楼”(东工长春分院地质勘察系教学楼),因为短缺时代而采取“粗粮细作”的外墙处理,效果如同鸽子展翅,成了长春的“十大建筑”之一。这些建筑没有华丽的装饰,却满是对东北大学校训“知行合一”的坚持,当年的梁思成深知,建筑教育必须扎根现实土壤,他反复向学生们强调“建筑这东西,並不如其他艺术,可以空谈玄理解决的,他与人生有密切的关系,处处与实用并行,不能相脱离。” 先生们的言传身教贯穿于东大建筑系的教育实践,也深深刻进了刘鸿典的执业习惯中。

1950年冬天,抗美援朝战争爆发。刘鸿典把家里的1斤金条捐了出去——那是他在上海执业多年攒下的,本来想给家人留着应急。有人说他“傻”,他却摇摇头“国家难的时候,个人的东西算什么”。可没想到,后来“文革”时,这件事竟被别有用心者歪曲,他被抄家,解放前多年积蓄仅剩的金条不由理论也一同被抄走,在那个扭曲的时代让他看到了人性的另一面。

1956年,国家开始院系调整——东北工学院建筑系要迁到西安,和其他几所学校的建筑专业合并,成立西安建筑工程学院(后来改名为西安冶金建筑学院,现在的西安建筑科技大学)。这一次,刘鸿典又是第一个同意迁校的。他带着教师和学生,坐了三天三夜的火车,从沈阳到西安。那时的西安,没有上海的繁华,也没有沈阳的工业基础,学校的校舍是临时的,教学设备要从东北运过来。刘鸿典当了首任建筑系主任,白天忙着建教室、招学生,晚上在煤油灯下写教案、改作业。1955年,他还开创了东北工学院建筑学硕士研究生培养,即将迁校西安促使刘鸿典提前谋划,因此给研究生确定的第一个课题就是《华山风景区规划与建筑》,他带着学生多次踏勘华山,手绘地形图,理清规划和建筑的脉络,此时,他深知梁思成先生23年前那句谆谆教诲的份量!——“建筑师的业是甚么,直接的说是建筑物之创造,为社会解决衣食住三者中住的问题,间接的说,是文化的记录者,是历史之反照镜,所以你们的问题是十分的繁难,你们的责任是十分的重大”。时隔 29 年后,1984年西安冶金建筑学院开始承担华山风景名胜区的历次规划工作,形成了华山历史上第一个全面的综合性规划,首次为华山风景名胜区的保护、建设、管理和发展提供了全面合理的决策依据。

1958年“大跃进”时,有人提出要把刘鸿典、张剑霄等教授下放到农村“劳动锻炼”。时任院长甘一飞(一位懂教育的老干部,时任西安建筑工程学院党总支书记、院长,还曾于1961年兼任建筑系系主任)果断否决了这个提议,说“这些教授是办教育的宝贝,放去农村是大材小用”。刘鸿典后来知道了这件事,没说什么,只是更加用心地教书——他怕自己万一走了,学生们没人带。那段日子里,他常给学生讲东北大学的故事,讲梁林如何保护古建,讲童寯如何带着幻灯片逃难,“我们学建筑的,要守得住专业,扛得住风浪”。

“文革”十年,是刘鸿典最苦的日子。他被批斗,被下放到西安灞桥当木匠,不让教书。可即便如此,他还是偷偷藏了一些建筑图纸和书籍——有他在上海画的交通银行的图纸,有梁思成写的《中国建筑史》,还有他自己写的教案。他把这些东西藏在床底下的木箱里,每天晚上偷偷拿出来翻一翻。他对家人说“这些是我的命,不能丢”。1974年,他被允许回学校整理资料,第一件事就是去看建筑系的教室——窗户破了,桌椅坏了,他蹲在地上,摸着满是灰尘的黑板,眼圈红了“等我能教书了,一定把这里修理好”。学校印刷厂(1974年)、阅报亭(1975年)则是“十年浩劫”中仅有的两项设计,而“印刷厂”还是给当时“工农兵学员”设计图纸的审核把关之作。

第四章 晚晴荣光:理想与传承的圆满(1979-1995)

1978年,“十一届三中全会”即将召开的消息传到西安,刘鸿典正在整理教案。他放下笔,对同事说“好日子要来了,我们能好好教书、好好做设计了”。那一年,他73岁,头发已经白了大半,却像个年轻人一样,重新投入到工作中。

他做的第一件事,就是恢复建筑系的教学和学术活动。在具有划时代意义的党的“十一届三中全会”召开前的1978年10月,他代表西安冶金建筑学院,去南宁参加中国建筑学会设计委员会会议——这是他“文革”后第一次参加全国性的行业会议。会上,他见到了很多老朋友,有他的恩师童寯、陈植先生和杨廷宝先生,有东北大学的同窗张镈,有“老八校”的吴良镛、冯纪忠、齐康、徐中等同道、同行们,大家握着他的手,说“刘老,你还在啊”。他笑着说“这一天,我等了十多年”。

1983年,西安冶金建筑学院建筑系第一次参加UIA(国际建协)国际建筑大学生设计竞赛——这是中国高校第一次参加这个被誉为世界建筑大学生的“奥林匹克”的国际大赛。刘鸿典亲自指导并精选骨干教师指导学生,从选题到画图,每个细节都把关,而且反复强调理论结合实际的重要性。最后,学生的作品获得了“国际建协北欧分会奖”,消息传来,他在系里的大会上激动地说“我们的学生,不比外国的差”。后来,建筑系又多次参加UIA竞赛,1990年首次拔得头筹获“联合国教科文组织奖”,也由此开启了“西冶”建筑系学生在此重量级竞赛中之后的13次参赛11次获奖(其后又有两次获得第一名)的辉煌篇章。那一年,他刚刚退休一年,看到老东大建筑系的传统薪火相传,刘鸿典情不自禁地感到欣慰和幸福,自言自语地说“这是学生的荣誉,也是中国建筑教育的荣誉”。

1985年,刘鸿典80岁。这一年,他终于加入了中国共产党——从1957年第一次递交入党申请书,到1983年再次申请入党,此时已经过去了28年。学校党委专门为他举办了“入党、祝寿双喜”庆祝会,会上,他拿着入党志愿书,说“我这一辈子,有两个理想:一个是教好建筑,一个是加入中国共产党。现在,两个理想都实现了”。那天,很多学生都来了,有人问他“刘老,您这一辈子,最骄傲的是什么?”他说“不是设计了多少房子,而是教出了多少学生——你们能为中国建筑做事,我就骄傲”。

1990年,国家委托西安冶金建筑学院做黄帝陵整修规划——这是新中国成立后第一次大规模整修黄帝陵。85岁高龄的刘鸿典虽然已经退休,仍心系国之大者,主动关心、顾问。他记得当年童寯先生的教诲:“要能够跳出 “模仿” 陷阱,将西方理念与中国实际完美融合”,提出“整修要‘修旧如旧’,建筑要尊重历史,要体现本土的文化......”。后来,这个规划获得了“全国城乡优秀规划设计一等奖”和“国家第八届优秀工程设计银奖”。也成为“西冶”、西安建大人一路走来与国家的发展同呼吸共命运的又一生动示例。

1995年8月4日,张学良将军的学生、挚友张捷迁专程从美国到西安,探望刘鸿典——他们都是东北大学的老校友,几十年没见了。刘鸿典在家中设了家宴,席间,两人聊起东北大学的峥嵘岁月,聊起梁思成、林徽因,聊起当年流亡的日子,聊起童寯、陈植先生资助、扶持他们在上海完成学业,怀念与感慨交织在一起,如同回到意气风发、东大求学的当年。张捷迁说“老校长(张学良)一直惦记着东北大学的老校友,让我代他来看你”。刘鸿典说“替我谢谢老校长,我这一辈子,没给东北大学丢脸”。

两天后的8月6日下午4时,刘鸿典先生在西安家中仙逝,享年90岁。也可能是冥冥中的感应,同年11月14日,他的同窗挚友、东北大学建筑系第一班的刘致平先生也溘然离世,也书写了东大同道的一段感人的知音佳话。

图文来源 | 刘鸿典建筑博物馆

编辑 | 《城市 环境 设计》(UED)新媒体部